人材採用(新卒・中途採用)に関するメディア、会社案内・入社案内、PR誌、社内報・会報などの編集・原稿制作を手がけています。また、現在はボランティアなどの市民活動に関するジャンルの取材・情報誌の編集を中心に携わっています。

人材採用(新卒・中途採用)に関するメディア、会社案内・入社案内、PR誌、社内報・会報などの編集・原稿制作を手がけています。また、現在はボランティアなどの市民活動に関するジャンルの取材・情報誌の編集を中心に携わっています。

目次

「フェアトレード」や「フェアトレード商品」という言葉を見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。

でも、その意味や仕組みについては、日本国内ではまだ認知度が低いのが現状です。

今回は、私たちの消費行動にも関係のあるフェアトレードについて取り上げていきます。

フェアトレードとは 簡単にいうとどんなこと?

フェアトレードとは、直訳すると「公平・公正な取引」の意味です。主に開発途上国で、「公平・公正ではない取引」が行われてきた歴史を踏まえ、それを改善する目的でフェアトレードの仕組みが作られていきました。

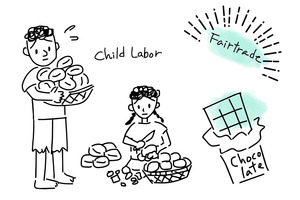

開発途上国では、現地の人が生産したものが不当に安い価格で取引されてきました。そのため十分な収入が得られずに飢餓や貧困から抜け出すことができず、子どもも労働力として駆り出されて教育が受けられないといった悪循環が続いていたのです。

フェアトレードの始まりは1940年代と言われており、その後各国での取り組みが広がっていくにつれて体制も確立されていきました。

1989年に「国際フェアトレード連盟(IFAT)」が設立され、2003年には「世界フェアトレード機関(WFTO)」となって現在に至ります。

また、1997年に設立された「国際フェアトレードラベル機構(Fairtrade International)」によって、国際フェアトレード基準が定められました。

これは、開発途上国の小規模生産者・労働者の持続可能な開発を促進することを目指しており、「経済的基準」「社会的基準」「環境的基準」の「三つの原則」が基本となっています。その内容は次のとおりです。

・経済的基準:フェアトレード最低価格の保証、フェアトレード・プレミアムの支払い、長期的な取引の促進、必要に応じた前払いの保証など

・社会的基準:安全な労働環境、民主的な運営、差別の禁止、児童労働・強制労働の禁止など

・環境的基準:農薬・薬品の使用削減と適正使用、有機栽培の奨励、土壌・水源・生物多様性の保全、遺伝子組み換え品の禁止など

フェアトレードのメリット

フェアトレードのメリットは、生産者だけでなく広い範囲に渡っています。主な例を具体的に見てみましょう。

・生産者にとって:収入が増え、貧困から抜け出すことができる。子どもが労働から解放され、教育を受けることができる。

・消費者にとって:安心・安全で、高品質の商品を購入できる。購入によって生産者の経済的自立を支援できる。

・企業にとって:フェアトレードで原材料や製品を調達することで、社会課題解決に取り組む企業として認知される。

・社会にとって:自然環境を守ることをはじめとして、持続可能な社会の実現につながる。

それぞれの立場でフェアトレードを意識し、取り組むことでメリットは拡大していきます。さらに、フェアトレードはSDGsの17の目標すべてに関係しているため、SDGsの達成にも貢献できるのです。

フェアトレードの認知度 日本は他国と比べてかなり低い?

では、フェアトレードの認知度はどうなっているのでしょうか。

世界的に見ると、欧州各国での認知度が高く、70~80%程度と言われています。

一方、日本では、認知度は年々高まってはいるものの、一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムが行った「フェアトレードに関する意識・行動調査」では、2019年時点で32.8%と、世界的に見るとまだかなり低い水準です。

ただ、「フェアトレード」という言葉の知名度は若い世代ほど高く、10代後半では78.4%に達したとの結果も出ています。こうした傾向は、将来的に認知度を押し上げることにつながっていくでしょう。

フェアトレードタウンとは?

街全体でフェアトレード商品の利用促進を支援している自治体を「フェアトレードタウン」と言います。

行政、企業、小売店、学校、そして市民などが協力してフェアトレード商品の販売や購入、啓発イベントの開催などを行い、普及に努めるものです。

世界30ヵ国以上、2000以上の都市が認定されており、日本では、熊本市、名古屋市、逗子市、浜松市、札幌市、いなべ市が認定されています。

さらに、フェアトレードタウン認定に向けて活動している自治体も多くあります。

フェアトレード商品とは?

私たちはフェアトレード商品を購入することでその普及に貢献できますが、それはどんな商品なのでしょうか。

まず、商品に携わる「生産者」「仲介者」「製造者」「販売者」「消費者」などすべての立場の人がフェアトレードのルールを守っていることが必要とされます。

2002年に世界統一基準によるフェアトレード商品の認証ラベル制度が作られ、基準を満たした商品にはこのラベルをつけられるようになりました。消費者は、このラベルを目印に購入することができます。

では、フェアトレード商品にはどんなものがあるのでしょうか。

主なフェアトレード商品

・コーヒー

・紅茶

・チョコレート

・スパイス

・バナナ

・ジャム

・はちみつ

・ごま

・ワイン

・大豆・豆類

・切り花

・コットン製品

・スポーツボール類

フェアトレード認証されている商品の詳細は、下記などから調べることができます。

これらの商品を購入することで、発展途上国の人々の生活を支援することができます。

まだ商品の種類が少ないといった声もありますが、今後はさらに増えていくでしょう。

ウッドワンの森林資源の再生と活用による持続可能な経営

ウッドワンでは、フェアトレードやサステナビリティへの貢献につながる取り組みを行っています。

森林資源の再生と活用のために植林事業を行っているほか、製品に合法伐採されたクリーンウッドを採用するなどがその一例です。

自然と人と社会が循環共生する持続的な社会の構築は、ウッドワンの経営の根幹であり、その実現を目指して、様々な取り組みを行っています。

それらを取りまとめたサステナビリティレポートもぜひチェックしてみてください。

RELATED

関連する記事