わたしにあう。家族にあう。

suit me / suit our

好きなクッションの色も、お気に入りの家具も、それぞれ違う私たちだけど。

まっさらな木の部屋に並べてみたら、不思議とお互い、しっくりなじんで見えた。

家族になるって、こういうことかも。

- HOME

- suit me / suit our

自然のつくりだした木には、おなじ色、おなじ模様はふたつとありません。

それぞれ違うことの大切さを知っているからこそ、

あなたと誰かの”らしさ”を結びあわせる、そんな存在になれるはず。

ぜひ、お気に入りを見つけてみてください。

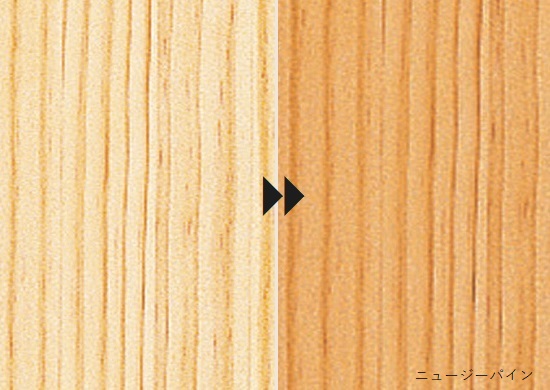

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

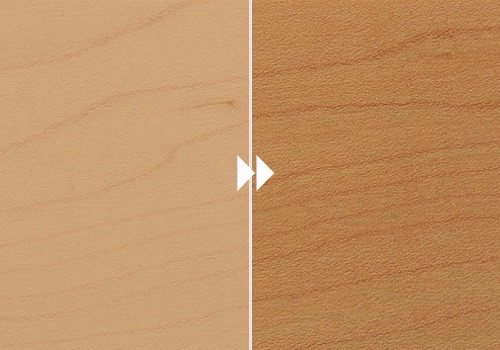

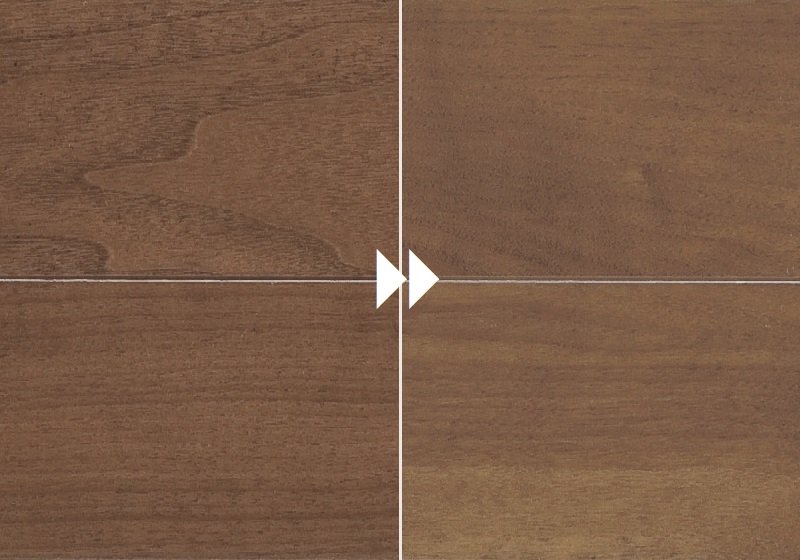

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

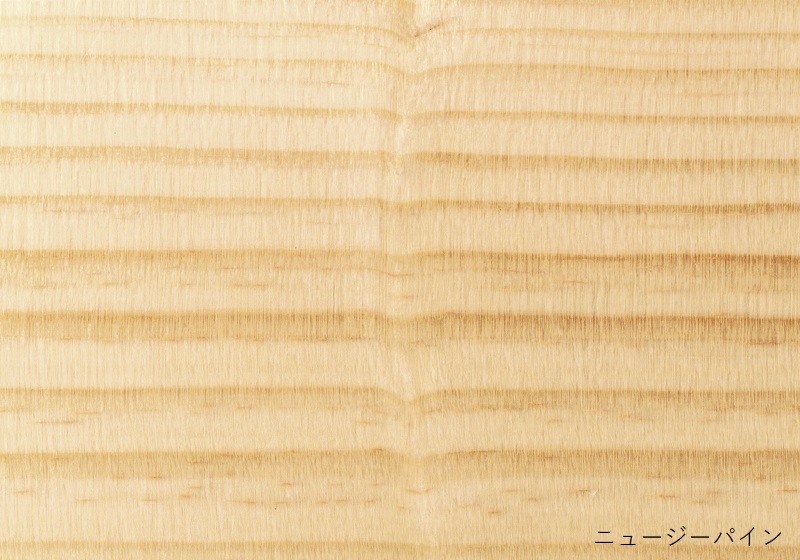

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

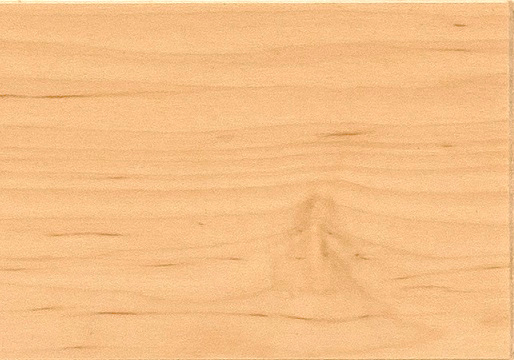

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

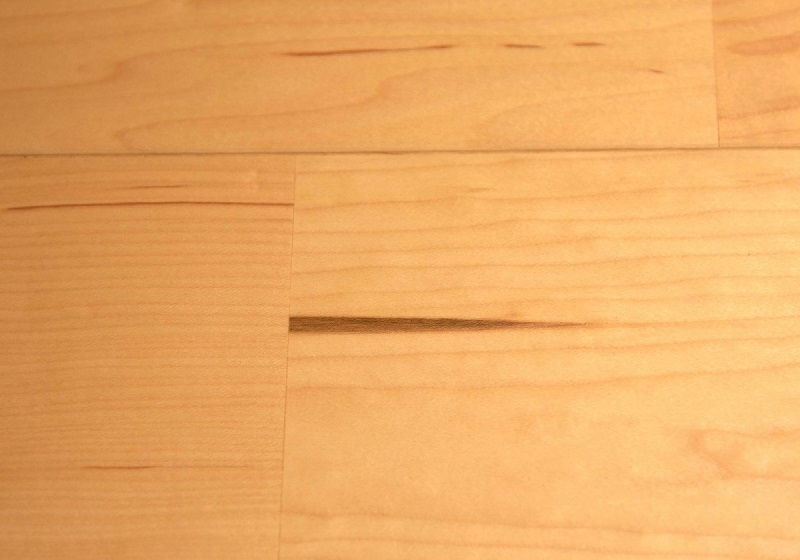

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

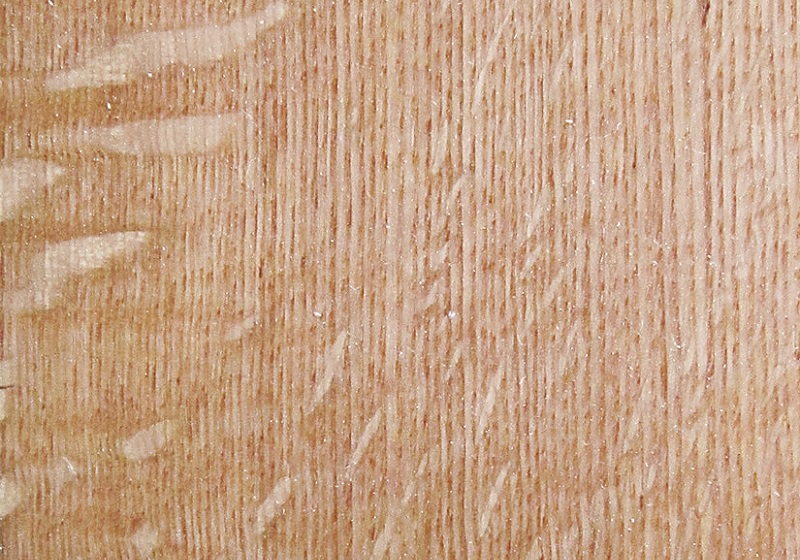

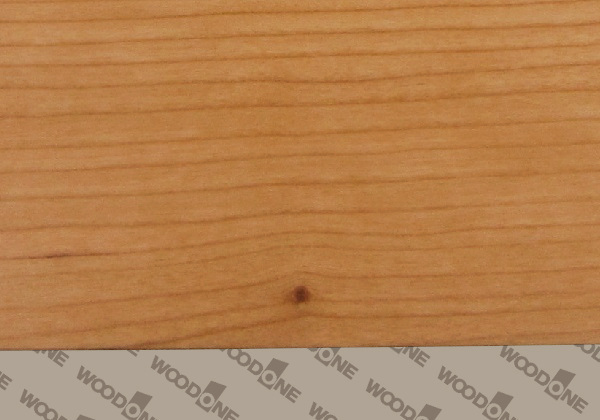

樹脂跡(ガムポケット)

虫や病原菌の侵入から身をまもるため、木は樹脂(ヤニ)という成分を分泌し、防衛ラインを築きます。その樹脂が堆積した跡は、いわば勲章。厳しい自然を生き抜いてきた証です。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

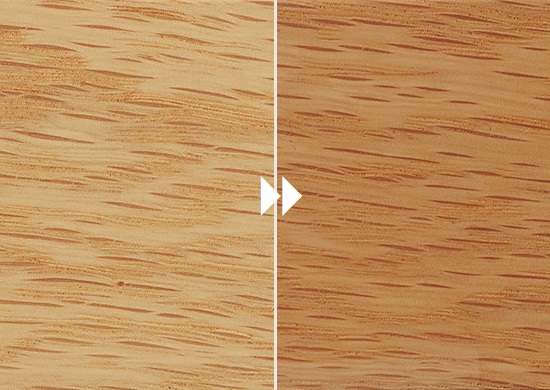

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。

このような特徴が見られることがあります。

天然の木であるあかしです。

濃淡 / 赤白(源平)

天然木が生みだす色のコントラストは、森に並びたつ多様な木々のすがたを写しとったよう。となり合うピースごとに、あるいは一枚板の中でさえ、ゆたかな表情を見せてくれます。